La première moitié du chapitre 14 de Luc rapporte une série de quatre récits (une guérison, deux paraboles, une instruction), tous situés dans le cadre d’un repas chez un pharisien, le jour du sabbat.

La première moitié du chapitre 14 de Luc rapporte une série de quatre récits (une guérison, deux paraboles, une instruction), tous situés dans le cadre d’un repas chez un pharisien, le jour du sabbat.

L’ensemble de ces textes concerne les relations existantes entre celui qui invite et ceux qui participent au repas. Inviter constitue une des formes de l’accueil. À l’occasion d’un repas chez un pharisien, Jésus, l’invité, prend tout au long l’initiative du dialogue et montre comment, à travers des actes tout à fait concrets, peut se manifester le véritable amour de Dieu pour les hommes, la manière dont il les accueille, et ce que peut être l’amour des hommes entre eux.

Chacune des quatre prises de parole de Jésus apporte un élément surprenant, pour ne pas dire choquant, pour les pharisiens auxquels elles sont adressées :

– la guérison d’un malade passe avant le respect du sabbat (1-6),

– la conscience de sa propre valeur passe après la réelle humilité (7-11),

– la perspective de la résurrection bouleverse la règle de la réciprocité possible des invitations (12-14),

– au repas du royaume de Dieu, les participants pourraient bien être autres que les invités (15-24).

1. Jésus est invité

Luc 14, 1-6

Jésus saisit l’occasion de la présence d’un malade pour manifester la volonté de Dieu de faire, avant tout, vivre l’homme. Son argumentation s’appuie sur tes sentiments humains et le bon sens de ses auditeurs. La Loi observée selon la lettre conduit à l’absurdité et lui fait perdre sa vraie signification.

v. 1 Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens, un jour de sabbat. Les pharisiens (au sens littéral « les séparés ») forment un parti né au second siècle av. J.-C., en réaction à un certain relâchement vis-à-vis de la Loi. Ils s’efforcent de « marcher sur les chemins de la fidélité et de la justice ». Pour eux, la Loi est l’expression parfaite de la sagesse divine ; par amour pour Dieu, elle doit être respectée scrupuleusement. Cet amour même pousse les pharisiens à en préciser les moindres détails, au point d’en négliger l’esprit et de s’attacher à la lettre.

Les pharisiens se regroupent en communautés assez fermées sous la direction de chefs ; ils se réunissent en assemblées, généralement liées à un repas au début du sabbat. Plus que n’importe quel autre Juif, ils sont respectueux de la Loi du repos absolu ce jour-là.

Pour y prendre un repas. Le repas, dans la tradition de l’époque, est l’expression de la communion la plus intime. Il sert d’image du royaume dans la dernière partie du texte. Luc est le seul évangéliste à dire, à trois reprises, que Jésus est invité par un pharisien (Luc 7, 36 ; 37). Il ne présente pas d’emblée les pharisiens comme des opposants farouches à Jésus. Ils l’observent cependant pour voir s’il obéit bien à la Loi.

v. 2 Un hydropique. L’hydropisie est une maladie qui provoque des enflures de tout ou partie du corps, qui est comme plein d’eau.

v. 3 Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat ? Jésus, en posant cette question, provoque les pharisiens ; ceux-ci considèrent la guérison d’une maladie chronique comme un acte médical non urgent et ne peuvent l’autoriser, selon leurs principes, un jour de sabbat.

v. 4 Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Les pharisiens refusent de s’engager par une réponse à la question. Jésus, lui, donne sa réponse : il guérit. En guérissant, Jésus a donné son vrai sens au sabbat ; en redonnant la vie à un homme malade, il montre que Dieu veut faire vivre. La guérison accomplie, le malade peut retourner chez lui.

v. 5 puis il leur dit : « Lequel d’entre vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le hissera pas aussitôt en plein jour de sabbat ? » Jésus désire aller jusqu’au bout ; les pharisiens doivent répondre : sauveraient-ils leur bien propre, leur bœuf, plus encore leur fils, le jour du sabbat ? Le jour du sabbat peut-il être autre chose qu’un jour de salut ? C’est le sens premier qu’il a dans la Loi de Moïse.

v. 6 Et ils ne purent rien répondre à cela. Les pharisiens ont décidé (v. 4) de garder le silence, aussi ne peuvent-ils plus prendre la parole pour donner une réponse. La parole est à Jésus et elle ne peut être remise en cause.

2. Quelle place choisir ?

Luc 14,7-11

Jésus part de l’observation de faits courants pour rappeler aux invités des pharisiens que c’est Dieu qui décide de la place de chacun dans le royaume.

v. 7 parabole a ici le sens de règle de conduite, de maxime de sagesse. Il remarquait qu’ils choisissaient les premières places. Les repas se prenaient à la mode romaine ; les convives s’allongeaient sur des lits autour de la table.

v. 8 Quand tu es invité à des noces. Dans les repas de noces, le rang de chacun est plus strictement observé que dans un repas ordinaire : les invités de marque, en raison de leur âge ou de leur situation sociale, arrivent les derniers et ont droit aux premières places. Contrairement à ce qui se passe chez nous, ce n’est pas l’hôte qui place les invités ; ceux-ci doivent savoir où se mettre ; l’hôte n’intervient que si une modification est nécessaire en raison de la préséance.

L’invité risque soit la confusion s’il s’est lui-même installé à la première place, soit l’honneur si, s’étant mis modestement au bout de la table, l’hôte, devant tous les convives, le fait « avancer plus haut ».

v. 11 Car tout homme qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé. Cette sentence, que nous retrouverons en Luc 18, 14, dépasse de beaucoup le sens d’une simple règle de bonne conduite ou d’une leçon d’humilité. Luc fait allusion, comme le laisse entendre la suite du texte, à la réalité du royaume de Dieu. Jésus invite chacun à vivre dans la perspective du royaume qu’il ouvre à tous et à renoncer à sa propre justice.

3. Qui inviter ?

Luc 14, 12-14

S’adressant maintenant à son hôte, Jésus continue à bouleverser la manière de concevoir les relations humaines. Celles-ci ont dès maintenant, selon Jésus, une signification pour la « résurrection des justes ».

v. 12 il dit aussi à celui qui l’avait invité. Noter le parallélisme entre les paroles adressées aux invités (v. 7-11) et à celui qui invite (v. 12-14). La coutume voulait que l’on invite ses proches et ses égaux : un chef des pharisiens, hôte de Jésus ce jour-là, avait sans doute comme relations des gens éminents de son monde. Il allait de soi que chacun n’invite que celui qui pouvait inviter en retour, pour qu’il y ait réciprocité ; peut-être pour ne pas gêner celui qui ne pouvait rendre l’invitation.

v. 13 des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Les malheureux énumérés ici sont les types mêmes des pauvres qui, en aucun cas, ne seront en mesure de rendre une invitation. Écartés non seulement de la vie sociale mais aussi religieuse, ils sont, le plus souvent, réduits à mendier leur nourriture. Ils sont précisément ceux pour qui Jésus est venu proclamer l’accueil du Seigneur (cf. Luc 4,16-21).

v.14 Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Jésus utilise ici une expression que son hôte comprend bien, mais qui est obscure pour nous. Tout juif fidèle, notamment un chef des pharisiens comme Simon, se considère comme un juste, parce qu’il obéit à la Loi de Dieu. En récompense de son obéissance il attend « la résurrection des justes », c’est-à-dire de vivre toujours avec Dieu après sa mort.

Mais Jésus renverse complètement la perspective : les justes ne sont pas ceux qui veulent s’assurer des premières places, ceux qui restent « entre amis », mais ce sont ceux qui auront accueilli à leur table (c’est-à-dire dans la plus étroite des communions) ceux qui sont démunis et exclus.

4. Dieu ouvre à tous son royaume

Luc 14, 15-24

La parabole que Jésus raconte ensuite est la réponse donnée à un des convives qui avait compris et exprimé son désir de participer à ce repas.

v.15 Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu. Le convive qui prend la parole a bien discerné l’enjeu : il s’agit du royaume de Dieu et du festin qui en est une des images classiques pour les Juifs. Le prophète Ésaïe, par exemple, avait annoncé à plusieurs reprises ce festin que le Seigneur allait donner (Esaïe 25, 6 ; 5, 1-2) et qui ouvrirait un temps nouveau.

v. 16-17… il invita beaucoup de monde. À l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, maintenant c’est prêt ».

Jésus revient à la forme habituelle de la parabole pour annoncer la réalité de ce royaume.

L’homme riche pouvant inviter beaucoup de monde, et donnant un grand dîner, agit conformément à l’usage du temps et du lieu : l’invitation est envoyée longtemps à l’avance. Au dernier moment, quand le repas est prêt, l’hôte envoie chercher ses invités ; c’est une marque particulière de politesse.

v. 18-20 ils se mirent à s’excuser. Les invités, unanimement, refusent de se rendre à l’invitation pour des motifs qui concernent tous une richesse : un champ, cinq paires de bœufs, un mariage ; leur situation de nouveaux propriétaires les détourne du grand dîner préparé pour eux. On retrouve ici une situation déjà évoquée lorsque Jésus appelle des hommes à le suivre (cf. Luc 9,59-64).

v.21 amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. La défection des invités entraîne la colère du maître de maison envers ceux qui auraient dû, normalement, honorer cette invitation ; une nouvelle invitation est destinée à ceux-là mêmes dont Jésus vient de dire qu’ils ne peuvent pas la rendre. Aussi bien n’est-il plus question d’inviter, mais « d’amener » ; au v. 22, le terme employé sera encore plus fort : « force les gens à entrer ».

v. 22 il y a encore de la place. L’invitation est très large, puisqu’une fois les pauvres de la ville amenés, il y a encore de la place.

v. 23 Va-t’en par les routes et les jardins, et force les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. La recherche de convives pour le dîner va au-delà des limites de la ville, vers ceux qui sont le plus éloignés du maître de maison et qui vont être « forcés » d’entrer.

Le verbe grec traduit par « forcer » ou « contraindre » peut avoir deux sens : obliger par la violence ou inviter avec insistance. Dans l’histoire de l’Église on a souvent retenu le premier sens, notamment en vue de la conversion des païens ; ce sens n’est pas justifié dans le contexte de la parabole. Un seul impératif dirige l’action du maître et du serviteur : la maison doit être pleine, quels que soient les convives.

v. 24 aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Cette dernière phrase de la parabole retentit comme un terrible avertissement pour ceux qui écoutent ; à eux de l’entendre pour qu’elle ne devienne pas un jugement.

Les paroles de Jésus dans la maison du pharisien montrent pourquoi, dès aujourd’hui, les relations entre les hommes sont totalement bouleversées : dans le royaume, Dieu invite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. Dès maintenant, nos actes peuvent attester quelque chose de ce temps nouveau.

Animations possibles

Après l’étude du chapitre 14 faire avec les enfants un projet d’invitation. Cette invitation pourrait prendre la forme d’une fête qui aurait pour thème : « Tous Invités, réjouissons-nous ensemble ».

On pourra poser quelques questions et noter les réponses au fur et à mesure.

– Qu’évoquent pour vous les mots invité ou être invité ?

– Qui invite-t-on en général (parents, amis…) ?

– À un grand repas, noce, banquet, comment les gens sont-ils placés ? On peut apporter des photos que l’on observera (mariage, cérémonie…)

– À certaines occasions, y a-t-il des places d’honneur, des places réservées, des places meilleures que les autres ?

– Quand vous en avez la possibilité, quelle place choisissez-vous en classe, dans une foule, au spectacle, dans un jeu ? Pourquoi ?

1 – Jésus donne la force à un malade

Luc 14, 1-6

L’invité donne un signe du royaume

Jésus est invité chez un chef des pharisiens, (pensez à votre dictionnaire) un jour de sabbat : il guérit un malade au lieu d’observer la règle du sabbat, Pourquoi ?

Pour la bonne compréhension de tout ce chapitre, il ne faut pas perdre de vue le lien qui existe entre les actes de Jésus – ici la guérison de l’homme malade au cours de l’invitation, le jour du sabbat, et ses enseignements aux invités, ici, à celui qui invite, dans la parabole du maître, à tous.

2 – Quelle place choisir ?

Luc 14, 7-11

L’invité du fond de la salle

Quelle place choisir dans une Invitation ?

Il sera intéressant de comparer ce que Jésus en dit avec ce qui a été noté au cours de la discussion.

3 – Qui Inviter ?

Luc 14, 12-14

Mes invités et ceux de Jésus

Qui Inviter ?

Quels sont les gens que Jésus conseille d’inviter ? Établissons la liste et comparons-la à celle que nous avons faite.

4 – Dieu ouvre son royaume à tous

Luc 15, 15-24

a) La maison remplie

– Qui sont les premiers invités ?

– Pourquoi ne viennent-ils pas ?

– Quels sont ceux que le maître fait chercher ? remplacer ?

– Pourquoi le maître veut-iI que sa maison soit remplie ?

b) Remplissons notre maison

Tous ces textes nous font comprendre qu’à travers nos actes, ici en particulier celui d’inviter, nous pouvons vivre, donner ou reconnaître des signes du royaume de Dieu.

Préparation d’une invitation ou d’une fête

C’est le moment de parler de ce projet avec les enfants et de décider avec eux qui nous invitons ou éventuellement chez qui nous voudrions être invités ? Avec qui ? Commencer une liste.

Remplir et décorer des cartes d’invitation. Deux cartes d’invitation sont proposées. Les enfants peuvent y apporter une note personnelle en illustrant le verso. Le poster, qui se trouve dans la pochette et qui peut être donné aux enfants à ce moment de la séquence, pourrait servir d’illustration à une affiche pour cette occasion. Les enfants, après avoir contemplé et observé ce dessin, pourraient composer un texte court ou un titre qui l’accompagnerait.

N’est-ce pas l’occasion de rajouter un couplet à votre chant ?

La fête et le chant

Il n’y a pas de fête sans chants joyeux et sans musique. Il est donc important de prévoir cet aspect de la fête à l’avance.

Un chant est proposé « Venez maintenant » n° 774 dans le recueil Arc-en-ciel et n° 55-09 dans le recueil Alléluia.

Nous suggérons de travailler l’accompagnement de ce chant avec des instruments de musique.

Pour permettre la participation active des enfants, nous proposons que du temps soit prévu pour que chaque enfant fabrique un instrument et, au cours de la fête, pour que les enfants invités qui le désirent puissent aussi fabriquer leur instrument.

Chant : « Venez maintenant »

ARC : 774 ou ALLÉLUIA : 55-09

Les invités

Refrain

Venez maintenant, tout est prêt.

Venez partager le banquet !

Heureux celui qui prendra son repas

Au Royaume avec moi !

1. Le premier a dit : « Je vais voir mon champ ;

Je n’ai pas le temps de venir manger.

Auprès de ton maître, il faut m’excuser :

Je n’ai pas le temps, je n’ai pas le temps ! » Refr.

2. Le deuxième a dit : « Je viens d’acheter

Dix bœufs ce matin ; c’est bien du souci.

Auprès de ton maître, il faut m’excuser :

J’ai trop de soucis, j’ai trop de soucis. » Refr.

3. Le troisième a dit : « Je me suis marié ;

Je n’ai pas envie de partir d’ici.

Auprès de ton maître, il faut m’excuser :

Je n’ai pas envie, je n’ai pas envie. » Refr.

4. Et le maître a dit à son serviteur :

« Va chercher dehors tous les estropiés.

Il reste des places autour de mon cœur.

Fais venir aussi tous les mal aimés ! » Refr.

Marie-Annick Rétif *1944

© Studio SM, autorisation SECLI 09/002 (68)

Des instruments

a) En KIT (cf. matériel scolaire) : Il existe maintenant des carillons de bonne qualité en « Prêt-à-monter ». Chaque enfant pourra monter le sien.

S’il y a dans votre Eglise un bricoleur, il n’aura aucune peine à en monter un, en réalisant une base en bois, puis éventuellement s’il est un peu pédagogue, à en faire monter aux enfants. La notice d’instruction est très bien faite.

b) Livre « Musique à construire » : Il y aura toujours la possibilité de réaliser des instruments originaux avec l’ouvrage d’Agnès Chaumet, édité par « Enfance et musique ».

Une fête pour les autres ? – Une fête avec les autres ?

Que préparerons-nous ?

Nous signalons l’excellent livre « Toutes ces rencontres », 12 célébrations complètes pour célébrer Dieu avec les enfants de 5 à 12 ans (Editions Olivétan). Ce livre donne un certain nombre d’idées qui devraient inspirer le projet de fête.

1) L’accueil

Dès leur arrivée, les enfants doivent sentir qu’ils sont attendus, que le lieu où ils se trouvent est vivant, qu’il va se passer quelque chose :

– une équipe d’accueil est en place : « Bonjour, comment t’appelles-tu ? » Chaque enfant reçoit un badge sur lequel est inscrit son prénom.

– Les enfants s’installent sur un grand tapis étalé au centre de l’église où une seconde équipe les attend pour chanter en attendant que tous les participants soient arrivés.

Déjà c’est la fête : on chante, on se salue, on s’accueille, on fait connaissance. Tout de suite on pose un geste ensemble : le long d’un mur est fixée une longue bande de papier kraft sur laquelle sont dessinés des ceps et des sarments au-dessous de l’inscription : « Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits ». Les enfants sont invités à y coller leur badge représentant une baie de raisin et de former des grappes de raisin. La vigne est plantée ! Puis c’est l’éclatement du groupe. Dans différents endroits de l’église, 7 ateliers sont prêts pour préparer la fête.

La silhouette de la fiche « Invitation à la fête » pourrait être utilisée de cette façon.

2) Les ateliers

Ils seront fonction du projet, mais l’idée est à retenir afin que chacun soit vraiment actif dans la préparation et la célébration de la fête.

3) La fête-célébration

Tout est prêt ; voici venu le moment de se rassembler pour célébrer la fête.

Être ensemble, c’est pouvoir se réjouir du travail, de l’apport de chacun, c’est pouvoir goûter et partager ce que chacun a préparé, comme le font les vendangeurs au moment des vendanges.

Chaque groupe va pouvoir faire découvrir aux autres ce qu’il a vécu : l’histoire, la musique, la danse, le dessin, la prière, la dégustation du jus de raisin, les cartes en souvenir du moment que l’on vient de passer ensemble ; le tout entrecoupé des chants qui ont été appris au moment de l’accueil, de rires, d’applaudissements, de cris de joie.

Pour tous c’est la fête.

4) Conclusion

Constatations à propos du déroulement de la fête.

Importance du lieu qui doit être grand et fonctionnel pour permettre :

– l’installation du matériel

– la formation d’ateliers

– le déplacement des enfants

Importance de l’accueil :

dès le début il faut éviter les moments de flottement et faciliter les contacts entre les participants.

Importance de la préparation :

Sans s’enfermer dans un carcan qui risquerait de couper la spontanéité de l’enfant, il faut que le déroulement de la fête soit prévu dans ses moindres détails et que chaque participant ait participé à l’élaboration du projet pour bien le posséder et connaître son rôle.

– Pour la fin nous rencontrons la même exigence que pour l’accueil ; il s’agit d’éviter une fin en « queue de poisson ».

Crédit : – Point KT

Fuyant de possibles représailles à la suite d’un enseignement sur le pur et l’impur, enseignement qui menaçait une certaine compréhension du rapport à l’autre, Jésus se retire dans les territoires étrangers, en plein cœur des régions considérées à l’époque comme étant véritablement impures.

Fuyant de possibles représailles à la suite d’un enseignement sur le pur et l’impur, enseignement qui menaçait une certaine compréhension du rapport à l’autre, Jésus se retire dans les territoires étrangers, en plein cœur des régions considérées à l’époque comme étant véritablement impures. Si notre Dieu est bien ce que nous disons, alors il y a toutes les raisons d’espérer : il est puissant, il est fidèle, il est juste, il agit dans l’Histoire et intervient en faveur des siens. On ne peut pas dire cela, l’enseigner aux enfants de génération en génération, et refuser d’admettre que Dieu est à l’œuvre quand l’Histoire des peuples bascule.

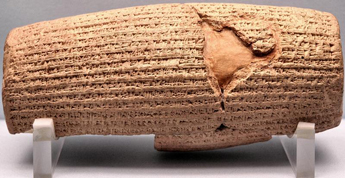

Si notre Dieu est bien ce que nous disons, alors il y a toutes les raisons d’espérer : il est puissant, il est fidèle, il est juste, il agit dans l’Histoire et intervient en faveur des siens. On ne peut pas dire cela, l’enseigner aux enfants de génération en génération, et refuser d’admettre que Dieu est à l’œuvre quand l’Histoire des peuples bascule. Cette péricope du livre d’Ésaïe est un des sommets de la prédication du Second Ésaïe. Les exilés ne voient dans la progression des armées de Cyrus que l’annonce d’un prochain changement de maître qui n’apportera rien de bon. Le prophète annonce, lui, que Cyrus est celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Parce que Dieu est le Seigneur de l’Histoire et de la Création, même un roi païen qui l’ignore peut devenir son serviteur, le berger que Dieu donne à son peuple.

Cette péricope du livre d’Ésaïe est un des sommets de la prédication du Second Ésaïe. Les exilés ne voient dans la progression des armées de Cyrus que l’annonce d’un prochain changement de maître qui n’apportera rien de bon. Le prophète annonce, lui, que Cyrus est celui que Dieu envoie pour sauver son peuple. Parce que Dieu est le Seigneur de l’Histoire et de la Création, même un roi païen qui l’ignore peut devenir son serviteur, le berger que Dieu donne à son peuple.

En guise d’introduction à ce vaste sujet, disons que la figure de l’étranger ou du migrant présente différents visages dans la Bible et que le regard porté sur cette personne ou ce statut est lui aussi pluriel. Ce thème, on le sait bien, n’a pas été abordé dans les Écritures de l’extérieur : la « conscience d’une migrance originelle », elle-même suivie d’autres migrations, a beaucoup joué sur l’approche de cette question en Israël. Par Daniel Gerber – Colloque : « Les Églises et le défi des migrations » – 11 mars 2010.

En guise d’introduction à ce vaste sujet, disons que la figure de l’étranger ou du migrant présente différents visages dans la Bible et que le regard porté sur cette personne ou ce statut est lui aussi pluriel. Ce thème, on le sait bien, n’a pas été abordé dans les Écritures de l’extérieur : la « conscience d’une migrance originelle », elle-même suivie d’autres migrations, a beaucoup joué sur l’approche de cette question en Israël. Par Daniel Gerber – Colloque : « Les Églises et le défi des migrations » – 11 mars 2010. Cette histoire, relatée au chapitre 2 du livre de Josué, est très connue, surtout à cause de la conquête de Jéricho dont les murailles se sont effondrées uniquement par la prière. La procession liturgique pendant sept jours au son du Shophar avec le coffre de l’alliance en tête, était en effet une prière, un culte rendu au Seigneur.

Cette histoire, relatée au chapitre 2 du livre de Josué, est très connue, surtout à cause de la conquête de Jéricho dont les murailles se sont effondrées uniquement par la prière. La procession liturgique pendant sept jours au son du Shophar avec le coffre de l’alliance en tête, était en effet une prière, un culte rendu au Seigneur. L’histoire de cette région, et donc l’histoire des peuples de la Bible, est très largement impactée par la géographie. Comprendre la géographie du Moyen-Orient, comprendre comment, dans l’Antiquité, elle dictait en grande partie l’évolution des nations est vraiment utile pour lire la Bible. En réalité, pour le lecteur de la Bible, il y a « 2 géographies » à avoir à l’esprit : celle de l’Ancien Testament, centrée sur le Croissant fertile, et celle du Nouveau Testament, centrée sur la Méditerranée.

L’histoire de cette région, et donc l’histoire des peuples de la Bible, est très largement impactée par la géographie. Comprendre la géographie du Moyen-Orient, comprendre comment, dans l’Antiquité, elle dictait en grande partie l’évolution des nations est vraiment utile pour lire la Bible. En réalité, pour le lecteur de la Bible, il y a « 2 géographies » à avoir à l’esprit : celle de l’Ancien Testament, centrée sur le Croissant fertile, et celle du Nouveau Testament, centrée sur la Méditerranée.

La première moitié du chapitre 14 de Luc rapporte une série de quatre récits (une guérison, deux paraboles, une instruction), tous situés dans le cadre d’un repas chez un pharisien, le jour du sabbat.

La première moitié du chapitre 14 de Luc rapporte une série de quatre récits (une guérison, deux paraboles, une instruction), tous situés dans le cadre d’un repas chez un pharisien, le jour du sabbat. PARTIE 2. LES RÉCITS DES « REPAS » DE JÉSUS (Mt 9,9-19 ; 26,6-13 ; 26,17-29)

PARTIE 2. LES RÉCITS DES « REPAS » DE JÉSUS (Mt 9,9-19 ; 26,6-13 ; 26,17-29)